Каким именем окрестили Берегиню?

Зеленоволосым русалкам достались в наследство от матушки Мокоши связи с погодой, водной стихией, растительным миром и душами мертвых. Появлялись русалки на земле только в определенный период – русальную неделю, когда они свободно бегали по лесам, кувыркались в полях, плескались в реках и озерах, раскачивались на ветвях деревьев и плели венки...

Представления об их внешнем виде очень неоднородны: то они – молодые красивые девушки, обнаженные или в белом; то страшные, уродливые, косматые бабы с отвисшей грудью, которую они забрасывали за плечи; то длинные, тощие бледные женщины с волосами до пят.

Присутствие русалок в ржаных, льняных и конопляных полях воспринималось как добрый знак – считалось, что русалки защищают посевы и содействуют цветению и урожаю; они способны управлять природными стихиями и атмосферными процессами: насылать дождь или хорошую погоду. Поэтому в русальную неделю крестьяне приглашали русалок в гости: в деревню, на поля и покосы, угощали и играли с ними, дарили им подарки в виде льняных ниток, полотнищ ткани или одежды, которые оставляли на ближайших деревьях или ограде возле дома. Вместе с тем русалки могли навредить хозяевам, нарушившим запрет работать в их праздник или без разрешения пришедшим на их территорию – тогда они вытаптывали посевы, насылали град, бурю или засуху, наказывали болезнями. Поэтому на русальной неделе люди соблюдали специальные запреты: избегали работ, связанных с прядением, тканьем, шитьем; не трудились в поле и огороде; не ходили в лес и на речку.

Берегини или рожаницы – самый туманный персонаж из этой женской семьи. По своим функциям они находятся между русалками и Параскевой Пятницей в ее детородно-брачной деятельности. В реальной крестьянской жизни контакт с берегинями осуществлялся, в основном, в рамках поминальных и родильных обрядов, во время которых им совершали особые жертвоприношения едой: кашами, хлебом, сырами, и питьем (медом). Они несли ответственность за продолжение рода и судьбу новорожденного, определяли ему долю.

Слово «берегиня» связывается с двумя разными понятиями: берегом водного пространства и с глаголом «оберегать». Очевидно, эта связь не случайна. Для первобытного человека было совершенно естественно соединить понятие о береге, о твердой надежной земле с понятием оберега, охраны от нежелательного. К берегиням особенно часто обращались в период созревания хлебов. Ритуалы в честь берегинь, в том числе по поводу вызывания дождя, совершались обычно на возвышенных берегах рек. Берегинь было много; они оберегали человека всюду: дома, в лесу, в поле, на воде, оберегали посевы, скотные дворы, детей. В какой-то связи с берегинями, вероятно, состоит и береза – священное дерево славян, обязательная принадлежность летних молений о дожде (в языческие времена – 4 июня, а в христианские – Семик и Троицын день).

Оупири и берегини – древние, архаичные наименования олицетворений двух противоположных начал–злого и доброго, враждебного человеку и оберегающего человека. Не сохранилось никаких сведений о внешнем облике дохристианских берегинь.

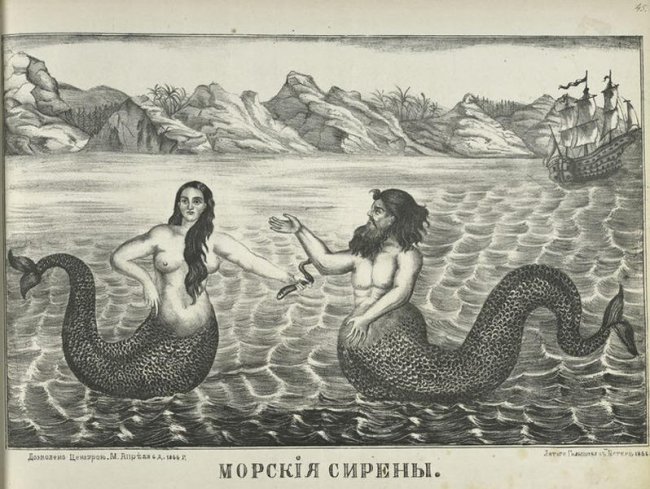

Позднее, уже в XVIII веке, на староверских домах берегинь изображали в виде сирен в птичьем или рыбьем обличье.

Вместе с христианизацией Руси происходило замещение прежних богов, названий добрых сил природы, то есть берегинь, христианскими именами ангелов-хранителей и святых.

Берегини никуда не делись. Они тоже вместе с Русью покрестились и стали называться другими, христианскими именами.

Например, не хотели священники, чтобы в праздник нового урожая язычники почитали Мать-сыру-землю и клали требы берегиням, поэтому ко дню осеннего равноденствия – древнему празднику урожая – приурочили Рождество Богородицы. Сейчас на Рождество Богородицы в церквях даже хлеба освящают. А праздник зимних русалок, когда солнце поворачивает на лето, когда возрождается бог-солнце, стал праздником Рождества Христова.

Два праздника – Рождества Богородицы и Рождества Христа – празднуются православным народом на Руси как торжество Богородицы, Матушки-заступницы, Пресвятой Девы Марии. Сугубое почитание Божьей Матери и её чудотворных икон имеет место только в православной Руси.

А что такое православие? Православие – это, в том числе, аграрный календарь, по которому моя бабушка вела своё летоисчисление, и в котором святые фигурируют под деревенскими именами Никола или Федул: «Когда же это было? А это было в двадцать шестом году на мученицу Параскеву, тогда ещё праздновали, как сейчас помню, именины бабушки Прасковьи Степановны и моей сестры Панечки. Значит, по нашему 10 ноября».

Петр и Павел день убавил.

Илья-пророк два уволок.

Пророки и святые – они как родные или соседи, всегда помогут, подскажут, когда сеять или замуж отдавать.

А к Матушке-Заступнице никогда такого свойского или фамильярного отношения не было. Её всегда почитали. Она всех выше и мудрее. Она всегда защитит. Она многолика. Каждый её образ обережет от какой-либо напасти: и от пьянства, и от бесплодия, и от растраты, и от пожаров. «Спасительница утопающих», «Млекопитательница», «Отрада», «Утешение», «Взыскание погибших», «Державная», «Знамение», «Умиление», «Неувядаемый цвет», «Сподручница грешных», «Троеручица», «Всеблаженная», «Призри на смирение», «Целительница», «Всех скорбящих радость», «Скоропослушница», «Милостивая», «В скорбех и печалех утешение», «Трех радостей», «Милостивая», «Утоли моя печали», «Умягчение злых сердец», «Страстная», «Избавительница»,«Нечаянная радость», «Воспитание», «Живоносный источник», «Блаженное чрево» – всё это названия икон, образов Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Аминь!

Мы за мир во всем мире! Мы за Деда Мороза и Снегурочку! Мы за Новый год с ёлочкой и за Масленицу с блинами! Мы за Пасху с куличами и яйцами! Мы за Троицу с берёзками! Мы за яблочный и медовый Спас! Мы за добрую сказку, звонкие песни и весёлые праздники!

Русальные игры на Ивана Купала на фольклорном фестивале в Воронеже

Медный замочек (18 век). Село Павлово на Оке, Нижегородская губерния

Берегини на наличнике окна светелки крестьянской избы. Середина 19 века. Глухая резьба. Нижегородская губ.

Сирены морские

Птица райская Алконос

Сирин и Алконост

В. Васнецов, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Параскева-Петка Тырновская. Икона XV в.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Икона Божией матери «Спорительница хлебов»

приписывается кисти Дмитрия Михайловича Болотова, храм Спорительницы хлебов в Оптиной пустыни

Берегиня в Воронеже. Иногда русалки напоминают кикимор

Автор: Bлaдимиp Жypaвлeв

Просмотров страницы: 344

|